Toda rua tem seu curso / tem seu leito de água clara / por onde passa a memória / lembrando histórias de um tempo / que não se acaba (Gilberto Gil e Torquato Neto. A Rua. 1967).

Quantas vezes a rua Dez de Julho, em Manaus, ouviu o som dos meus passos? Porta de entrada e saída do bairro de Aparecida, por ela transitei milhares de vezes, sob mangueiras frondosas, seguindo trilhos dos bondes, pisando em paralelepípedos ou no asfalto, sem saber o significado desta data, porque escola, família e igreja nada me explicaram. Minha memória parecia o pastel do Bar Brasil, na esquina da Epaminondas: cheia de vento. Nem sabia que a escravidão no Amazonas foi abolida em 10 de julho de 1884.

Só soube na disciplina da professora Rosa do Espírito Santo no curso pedagógico do Instituto de Educação (IEA). Seu livro didático História do Amazonas (1965), que populariza a obra do historiador Arthur Reis, foi por ele editado já como governador nomeado pela ditador Mal. Castelo Branco. Lá consta que o Presidente da Província, Theodoreto Souto, anunciou a libertação dos escravizados em Manaus (24 de maio) e depois no Amazonas (10 de julho). O pastel de vento foi, enfim, recheado.

Não é fake news, talkey – diria um filosofastro de nossos tempos, ao devorar o recheio com carne podre moída da Pastelaria do Beiçola. É que a mestra atribuiu o fato histórico à generosidade da elite amazonense. O Amazonas, vanguarda do abolicionismo ao lado do Ceará, libertou os escravos quatro anos antes da Lei Áurea, indicando assim o caminho para a Princesa Isabel, a “Redentora”. A memória bolorenta emergia no outro lado da rua Dez de Julho. Viva o Amazonas! Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu!

Cortina de silêncio

Nós, futuros educadores, éramos amestrados assim para ensinar História do Amazonas às crianças, acreditando que “a contribuição do negro foi insignificante”, como pontificou Arthur Reis na sua “Súmula de História do Amazonas (Roteiro para professôres)” editado pelo Governo do Estado, em 1965. Nada foi dito sobre a luta dos escravizados, as fugas, as perseguições, as prisões, os castigos físicos, a tortura, a violência contra seus corpos.

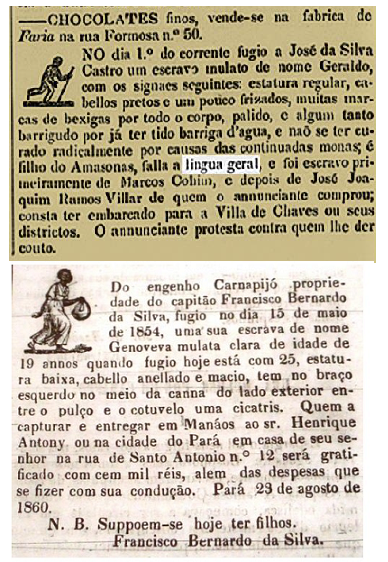

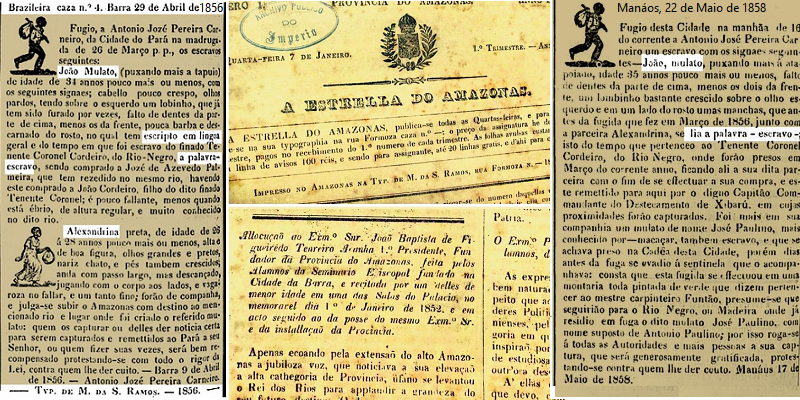

As celebrações do 10 de julho omitem os numerosos avisos publicados no jornal A Estrella do Amazonas com a vinheta “escravo em fuga”, registrados por Rômulo Pereira em sua tese (ESDI-UERJ, 2020). Não se menciona a negra Alexandrina, nem seu companheiro João Mulato, cuja testa, para facilitar a prisão, havia sido marcada por ferro em brasa que nem gado, com a palavra miasua (escravo, em nheengatu). Com a promessa de “uma boa recompensa a quem capturar ou deles der notícia”, foi fácil prendê-lo.

Por isso, João Mulato, que fugiu outra vez, para não ser identificado, apagou a palavra, esfolando o rosto, que ficou esburacado, cheio de manchas e cicatrizes. O aviso da fuga de Geraldo, outro negro falante de nheengatu, aparece ironicamente abaixo do anúncio de chocolates finos importados da Europa. Tais avisos revelam quem eram os escravocratas. Mas tudo isto é mascarado pela narrativa que os enaltece como humanistas e portadores da “modernidade” por haverem emancipado seus cativos em 1884.

Por isso, João Mulato, que fugiu outra vez, para não ser identificado, apagou a palavra, esfolando o rosto, que ficou esburacado, cheio de manchas e cicatrizes. O aviso da fuga de Geraldo, outro negro falante de nheengatu, aparece ironicamente abaixo do anúncio de chocolates finos importados da Europa. Tais avisos revelam quem eram os escravocratas. Mas tudo isto é mascarado pela narrativa que os enaltece como humanistas e portadores da “modernidade” por haverem emancipado seus cativos em 1884.

Desde 1866, a Assembleia Provincial passou a autorizar no orçamento da Província valores destinados à compra de alforrias. Liberou, em 1871, recursos para a libertação “do ventre daquelas mães que, por seu estado de saúde, estivessem em estado de procriar”, além de votar, em 25 de março de 1884, verba de 300:000$000 para indenizar os donos de carne negra. Isso A. Reis registra, mas não menciona que se tratava de um grande negócio, reforçando a imagem de altruísmo e filantropia da elite local.

Quilombo acadêmico

É interessante pesquisar se os recursos, liberados por tais emendas parlamentares, foram usados para a compra de seringais, no momento em que a economia amazonense, que se centrava na borracha, não operava com mão de obra escrava. Cabe perguntar ainda quantos negros libertos foram encaminhados aos seringais, submetidos ao sistema de trabalho de endividamento, herdeiro da escravidão.

Uma cortina de silêncio oculta a dívida contraída pela sociedade amazonense com as culturas de origem africana. Reis a desvaloriza ao avaliá-la como “uma contribuição muito pequena”, porque “não houve no Amazonas um contingente de negros com participação intensa no processo de mestiçagem ou de criação da riqueza econômica”. Mas pesquisas de Nunes Pereira, Geraldo Pinheiro e Mário Ypiranga comprovam que o dado demográfico não é determinante, ao revelarem o aporte dos afrodescendentes para a identidade amazonense.

Um balanço historiográfico fino sobre “a história da construção do silêncio” foi feito pela historiadora Patrícia Mello, em artigo no qual destaca as pesquisas realizadas nos últimos 15 anos, que reivindicam o direito à memória de populações afrodescendentes na Amazônia.

O fim do silêncio começa com a formação do “quilombo acadêmico”, denominação de Juarez da Silva, historiador mineiro negro, residente em Manaus, que em dissertação defendida em 2011 na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) “teve o mérito de desconstruir um mito caro à memória oficial amazonense, que é a atuação supostamente desinteressada da elite local ao libertar seus escravos em 1884” – escreve Patrícia Mello.

O Seminário Escravidão, Raça e Etnicidade realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura Amazônica deu origem ao livro “O fim do silêncio: presença negra na Amazônia” (2021). Patrícia lista uma dezena de dissertações e teses do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM e chama a atenção para a 150ª dissertação de autoria de Laura Blanco (2020) que, com fontes inéditas do Tribunal de Justiça do Amazonas, renovou o olhar sobre “crimes praticados por escravos” (2020).

Comunidades quilombolas

O Dez de Julho é fruto da luta e da resistência, como sabem muito bem seus descendentes que vivem nas comunidades quilombolas, algumas delas localizadas às margens do Rio Andirá, no baixo Amazonas. Lá vive Maria Amélia dos Santos Castro, de 62 anos, cujo bisavô Benedito Rodrigues da Costa veio da Angola para o Brasil e fugiu a nado pelos rios com três irmãos, conseguindo chegar onde hoje é o quilombo de Santa Teresa do Matupiri na Vila Amazônia.

– “Meu bisavô que meu avô contava, que meu pai contou, o meu avô também ainda teve a oportunidade, em 1969, de dizer pra gente que o pai dele tinha vindo da África junto com os portugueses e os espanhóis. Os espanhóis ficaram na entrada em frente à Barreirinha e ele, o negro Benedito, subiu o rio e ficou no Andirá, onde casou com Jerônima e formou família” – diz Maria Amélia.

Outra versão da escravidão no Amazonas aparece nesses relatos de Maria Amélia, líder da Federação dos Quilombos do Andirá. Ela foi ameaçada por pistoleiros, quando o Incra notificou madeireiros e pecuaristas para se retirarem do território quilombola, já legalmente reconhecido. Seus relatos constam do livro “Quilombolas do Rio Andirá”, organizado por Alfredo Wagner e Magela Ranciaro como parte do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia.

A advogada Débora Gonçalves ressalta que o dia 10 de julho é data importante de ser lembrada, pois demonstra que “o processo de abolição da escravidão não foi fácil e não aconteceu do dia para a noite como fomos ensinados por tanto tempo nos livros de história, pelo contrário, ela foi fruto de grande luta dos nossos ancestrais”.

A advogada Débora Gonçalves ressalta que o dia 10 de julho é data importante de ser lembrada, pois demonstra que “o processo de abolição da escravidão não foi fácil e não aconteceu do dia para a noite como fomos ensinados por tanto tempo nos livros de história, pelo contrário, ela foi fruto de grande luta dos nossos ancestrais”.

Trata-se de uma luta de discursos, uma disputa pela memória. Para o historiador Luís Balkar Pinheiro, o ocultamento da atuação dos escravizados negros em toda a Amazônia é “uma das mais graves distorções na escrita da história da região”. O reconhecimento do não-dito da historiografia regional “já permite um repensar diferenciado sobre o conjunto dessa produção”.

A resistência dos afro-brasileiros e sua presença na cultura amazonense devem figurar no currículo das escolas como estabelece a Lei 11.645. É recomendável que os professores do Amazonas, para não se deixarem engrupir, busquem o quilombo acadêmico, hoje perseguido pelo MEC e pelos pastores da propina. Esse quilombo indica as formas de celebrar a data e, cada vez que retorno a Manaus, me permite caminhar com orgulho pela Dez de Julho, cujas mangueiras foram podadas, mas que continua “me lembrando histórias de um tempo que não se acaba”.

Algumas referências do Quilombo Acadêmico:

1.Queirós, César Augusto B. (org). Historiografia Amazonense em Perspectiva. Manaus. Valer. 2020

2. Alves-Melo, Patrícia. Rompendo o silêncio sobre a presença negra no Amazonas: um breve balanço histórico in Queirós, Cesar Augusto (org) Historiografia Amazonense, p. 249-283

3. Pinheiro, Luís Balkar. Visões da Cabanagem: uma revolta popular e suas representações na historiografia. 2ª ed. Manaus. Valer. 2018

4.Silva Júnior, Juarez Clementino. Presença negra na Amazônia: o uso de biografias. In: Silva, Júlio et alii (Orgs.). Ensino de história e cultura afro-brasileira: desafios e perspectivas na Amazônia. Manaus: Editora UEA, 2019, p. 62-74.

5. Ranciaro, Maria Magela Mafra de Andrade. Os cadeados não se abriram de primeira: processos de construção identitária e configuração do território de comunidades quilombolas-Município de Barreirinha/Am. Tese de Doutorado. UFAM. 2016

6) Amélia, Maria: Trilhas percorridas por uma militante quilombola: vida, luta e resistência. Rio. Casa 8, 2016.

7) Almeida, Alfredo W. e Ranciaro, Magela (orgs) – Quilombolas do Rio Andirá. Manaus. UEA. 2014

Ver também:

– Oi Siricoté: os quilombolas de Barreirinha – http://www.taquiprati.com.br/cronica/1394-oi-siricote-os-quilombolas-de-barreirinha

– Impressões do Amazonas: “miasua” na memória gráfica – http://www.taquiprati.com.br/cronica/1560-impressoes-do-amazonas-miasua-na-memoria-grafica

– A incrível história da Nega Fufus – http://www.taquiprati.com.br/cronica/643-a-incrivel-historia-da-nega-fufus

– Quanto vale um índio no Amazonas? – http://www.taquiprati.com.br/cronica/756-quanto-vale-um-indio-no-amazonas-em-frances