José Bessa Freire

“E conhecereis a mentira e a mentira vos aprisionará” (Taquiprati 12:07-20)

Bolsonaro está se fingindo de morto? Ou de vivo? A pergunta ganha sentido em dois contextos: no teste positivo do capitão para o covid-19 num país sem ministro da saúde, com quase 2 milhões de infectados e mais de 70.000 mortos e nos vetos do presidente nesta quarta-feira (8) à lei aprovada pelo Congresso Nacional, que garantia aos povos indígenas e quilombolas o acesso à vida através de água potável, material de higiene e limpeza, oferta emergencial de leito hospitalar, ventiladores e aparelhos de oxigenação. A alegoria de um barco da morte com passageiros que não sabem que já morreram pode ajudar a entender esse momento sinistro que parece surreal.

O barco é o cenário da peça Outward Bound do dramaturgo britânico Sutton Vane, escrita logo após a 1ª Guerra Mundial, quando o mundo estilhaçado vivia o trauma de 10 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados. Cerca de 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos choravam a perda de entes queridos. Essa geração destroçada é representada teatralmente aqui por oito personagens navegando num transatlântico em alto mar, sem saber porque estão ali e nem para onde vão, até descobrirem que estão todos mortos à espera de um julgamento com o inferno ou o céu como destino final.

O barco é o cenário da peça Outward Bound do dramaturgo britânico Sutton Vane, escrita logo após a 1ª Guerra Mundial, quando o mundo estilhaçado vivia o trauma de 10 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados. Cerca de 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos choravam a perda de entes queridos. Essa geração destroçada é representada teatralmente aqui por oito personagens navegando num transatlântico em alto mar, sem saber porque estão ali e nem para onde vão, até descobrirem que estão todos mortos à espera de um julgamento com o inferno ou o céu como destino final.

A peça encenada na Broadway virou romance e depois filme. Embora seus personagens que representam a dor estejam distantes dos ocupantes do Palácio do Planalto, há algo comparável ao barco da morte na medida em que o presidente não sabe porque está ali, nem para onde vai e espera julgamentos sobre fake news, intervenção na PF e rachadinhas, tendo como destino o paraíso da reeleição ou o inferno do impeachment seguido de condenação por genocídio pelo Tribunal Internacional de Haia. A analogia pode ser feita com a gôndola funerária de Veneza, que até hoje transporta cadáveres, ou com a barca do mito grego que carrega almas penadas.

A barca de Hades

Talvez um dos mortos-vivos seja um certo capitão-presidente. Ele navega pelo rio que separa a vida da morte, na barca fúnebre pilotada pelo barqueiro Caronte, na qual estão as almas conduzidas para Hades – o reino dos mortos, localizado no submundo. Ou – quem sabe? – viaja dentro do caixão pelo lago do Palácio do Planalto, como na gôndola funerária de Veneza, conduzida aqui por quatro remadores: seus três filhos 01, 02 e 03 e na popa o escorregadio Queiroz.

Talvez um dos mortos-vivos seja um certo capitão-presidente. Ele navega pelo rio que separa a vida da morte, na barca fúnebre pilotada pelo barqueiro Caronte, na qual estão as almas conduzidas para Hades – o reino dos mortos, localizado no submundo. Ou – quem sabe? – viaja dentro do caixão pelo lago do Palácio do Planalto, como na gôndola funerária de Veneza, conduzida aqui por quatro remadores: seus três filhos 01, 02 e 03 e na popa o escorregadio Queiroz.

Em qualquer dos casos, Bolsonaro já cavou, pelo menos simbolicamente, a própria sepultura. Na véspera de depor em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre interferência sua na Polícia Federal, ele exibiu o teste de positivo para o coronavirus, ingeriu na frente das câmeras uma pastilha que disse ser de cloroquina e exaltou uma vez mais suas propriedades mágicas como se fosse garoto-propaganda cantando o jingle “Melhoral, Melhoral, é o melhor e não faz mal”. Mas a cloroquina pode fazer mal sim, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) que desautorizou o seu uso baseada em pesquisas científicas.

Os jornais, que abriram manchetes cautelosas – “Bolsonaro diz que está com Covid-19” – só mudaram depois que o atestado foi exibido. E olhe lá. Como observa Cora Rónai, com muita propriedade, “quando a imprensa de um país não tem coragem de dar como verdadeira a declaração de um presidente a respeito da própria saúde, quem vai mal é o país”.

Os jornais, que abriram manchetes cautelosas – “Bolsonaro diz que está com Covid-19” – só mudaram depois que o atestado foi exibido. E olhe lá. Como observa Cora Rónai, com muita propriedade, “quando a imprensa de um país não tem coragem de dar como verdadeira a declaração de um presidente a respeito da própria saúde, quem vai mal é o país”.

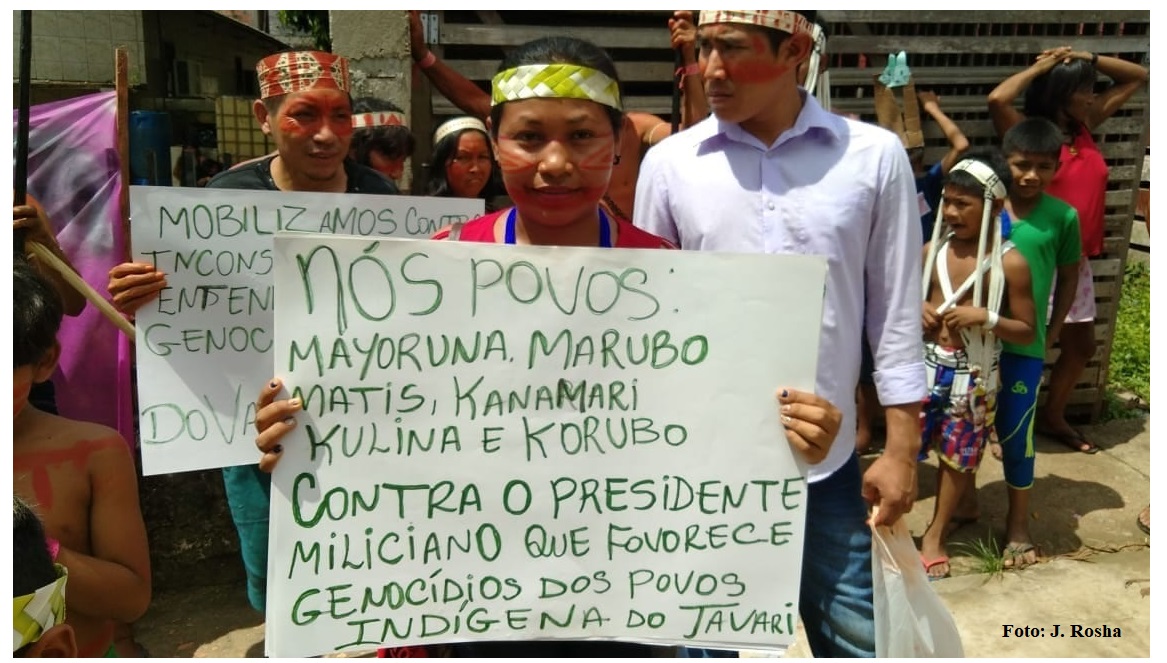

Jair Pinóquio Bolsonaro mente diária-mente e des-mente o que anterior-mente havia afirmado, dando razões para as pessoas com um mínimo de sensatez não acreditarem mais no que diz. Supunhetemos, no entanto, que dessa vez ele esteja contaminado e que tenha tomado mesmo cloroquina. Se houver reações adversas e possíveis efeitos colaterais, ele tem assistência médica e hospitalar total da mais alta qualidade, gratuita para ele mas paga por nós, contribuintes, o que não acontece com os povos indígenas, a quem foi distribuído, em Roraima, toneladas de cloroquina, numa manobra genocida e a quem foi negado até mesmo o acesso à água potável.

A cavalaria americana

A lei aprovada pelo Congresso Nacional garantia durante a epidemia um conjunto de medidas para impedir que as mortes se alastrassem pelas aldeias. Bolsonaro, já infectado, vetou todas elas, incluindo o acesso à água potável. Desculpem o termo, mas é preciso ser muito escroto e mesquinho para bloquear o acesso de indígenas e quilombolas à vida, especialmente depois de garimpeiros e mineradoras terem poluído rios que atravessam as aldeias. Só um morto-vivo é capaz de tanta crueldade. Na realidade, ele está realizando aquilo que disse como deputado, no dia 15 de abril de 1998, às vésperas do Dia do Índio, em pronunciamento publicado no dia seguinte no Diário Oficial da Câmara:

– “Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e, hoje em dia, não tem esse problema em seu país”.

É verdade que no mesmo discurso em que fica de quatro diante do lado podre dos Estados Unidos, Bolsonaro tentou relativizar, jurando que não era isso que pregava, mas manteve o discurso de que a vida dos índios representava um problema para o Brasil. Por isso, no Programa Datena na TV Band, Bolsonaro declarou em 2018: “Eu tenho falado que, no que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena. Não terá um centímetro quadrado demarcado”.

O colunista Helio Schwartsman escandalizou a quem não soube ler seu artigo na Folha de SP “Por que torço para que Bolsonaro morra?”, no qual afirmava, em tese, que como qualquer pessoa em situação similar, “o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida”.

Na verdade, não precisa torcer. Bolsonaro já está dentro da canoa da morte. Politicamente, é um morto-vivo. Aliás, vivíssimo: que o diga Queiroz em sua doce prisão domiciliar decretada por um juiz que com tal medida é forte candidato a uma vaga no STF.